ヨーガのルーツは約5000年前と言われ、インドの修行法に伝承されてきた心身統合の、また生きること を学ぶことができるプロセスを表します。

私は、日本でヨガと出会い、その学びを始めましたが、流行に流されポーズをやることに重点を置き、 またそれをすることによってヨーガをしているような気持ちになっていました。

しかし、それだけではな い何かがあると思い、インドの伝統ヨーガを学ぶために渡印し、師と生徒が寝食を共にしながら口頭伝授 で学ぶグルクラ方式でヨーガの恩恵と精神的知識を得ました。

それでも、ヨーガは、無限とも言える多様 性と宗教性文化に伝承されて来ているため、誤解や混乱も多い分野でした。

そこで基準となるスタンダードな理論や技法がインド中央政府厚生省機関下のカイヴァルヤダーマ大学に蓄積されており、そこで更に1 年学術的なヨーガの哲学・修練法を学びました。

その後、日本においてもヨーガを学術的に古来からの教えに沿って段階的な指導ができるカリキュラムを考え、現在指導されている皆さんが迷いなく指導、実践できるように、また家庭や社会の中で「生きやすさ」を教えてくれる、このヨーガを多くに人々に知ってもらう場づくりをしてきました。

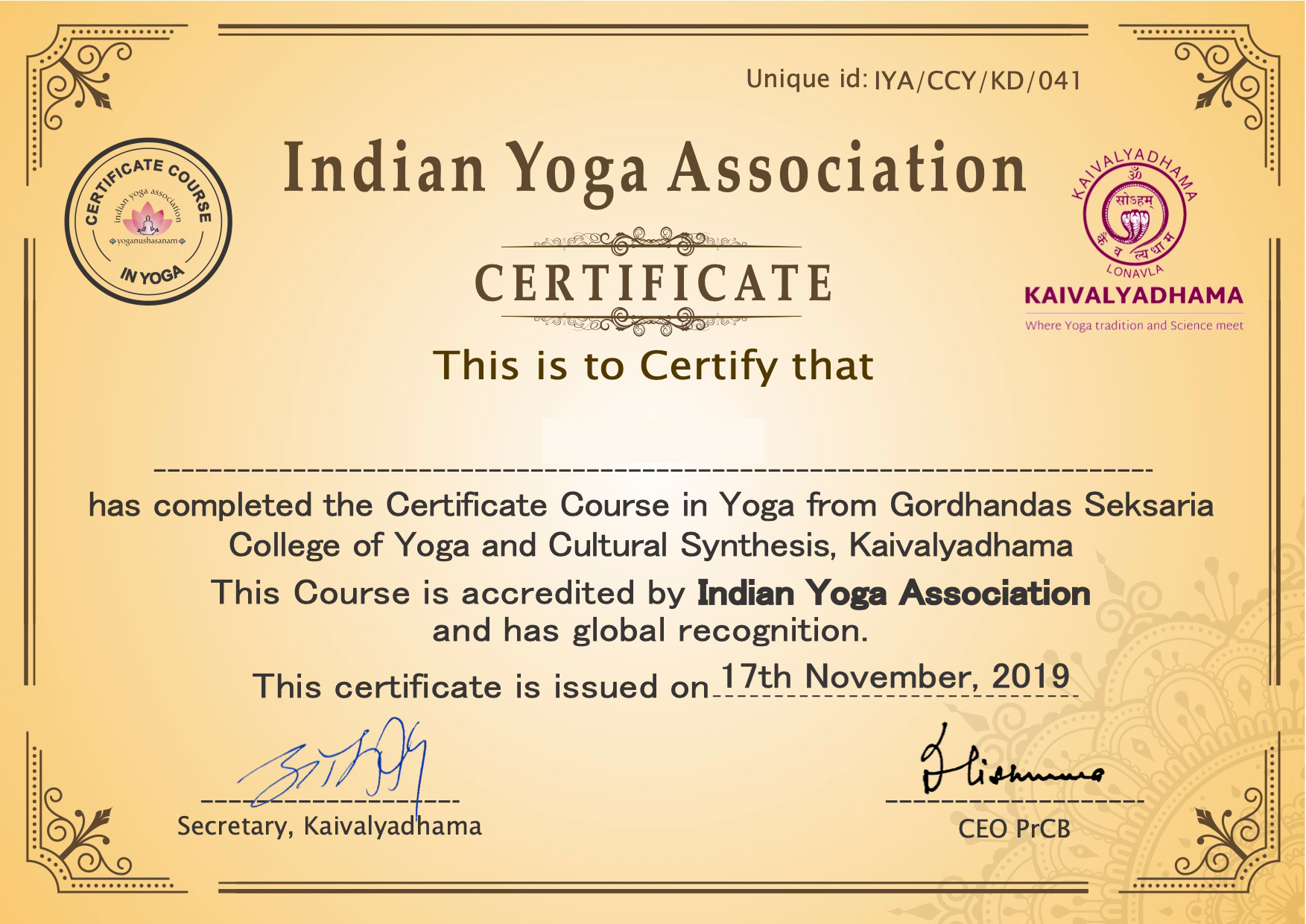

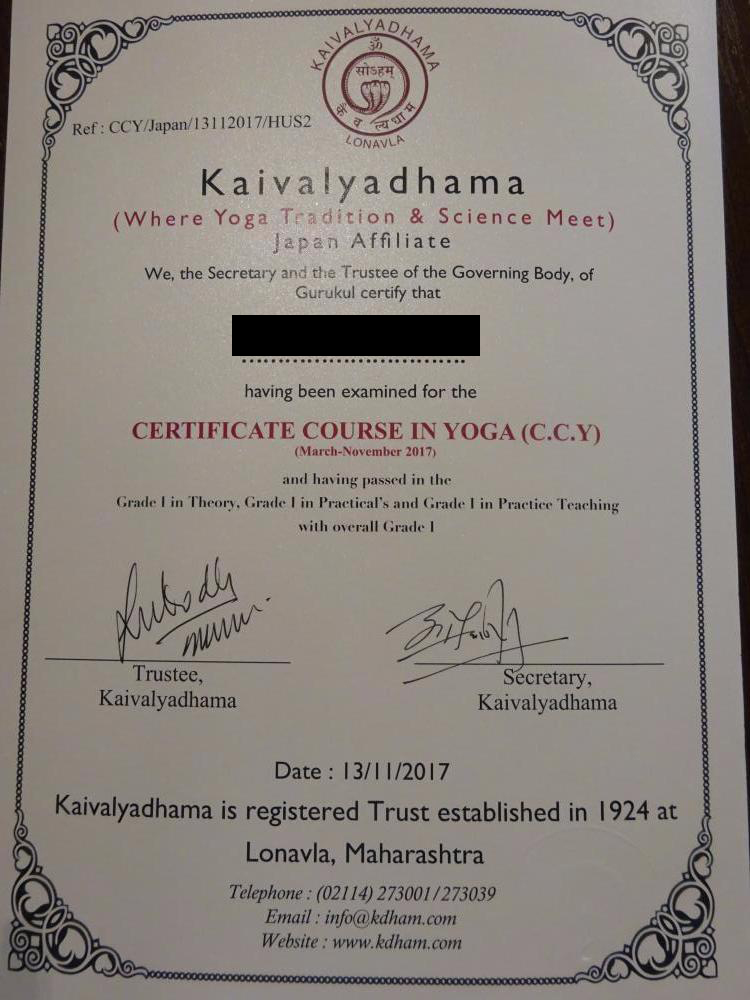

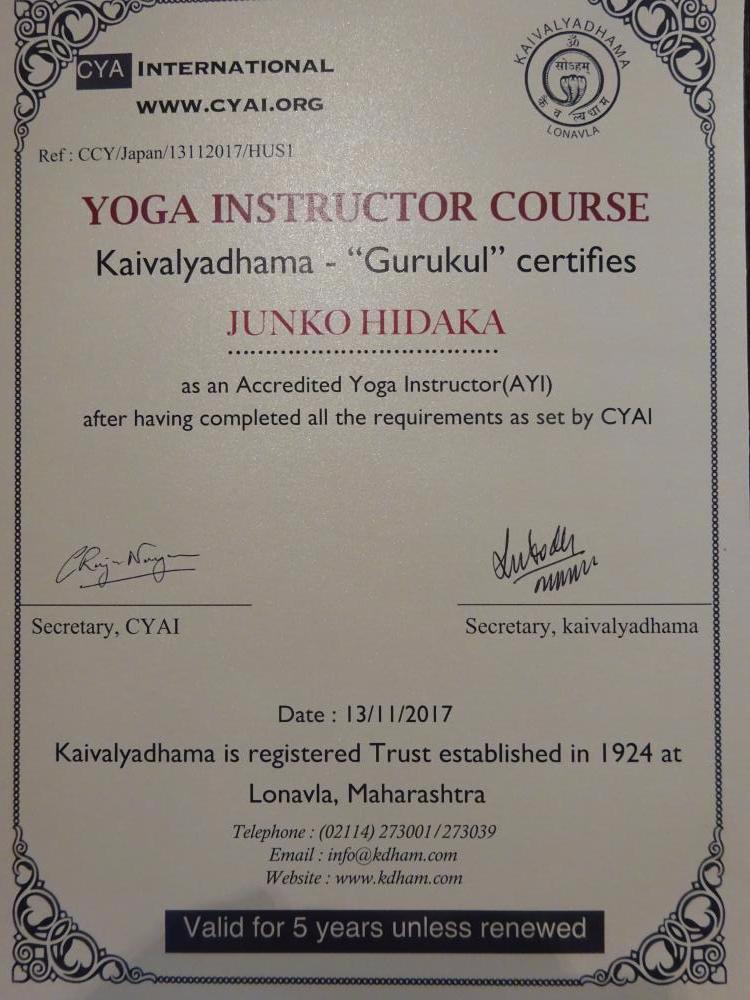

のちに、世界においてのヨーガに対する混乱から、ここ数年の間にインド政府主導によるヨーガの政策が始まり(QCI=インド品質協議会)、2017度からは、本校が日本で初めてカイヴァルヤダーマから出される「Certificate course in YOGA」開校許可を得たことで、インド政府の政策 に対応したQCIの内容(ヨーガを指導する上での基準=現在Pr.CB)と、同大学での学術的内容を必須科目として、日本の地において、その内容が学べるようにしています。

ここでの学びの特徴としては、

私は、日本でヨガと出会い、その学びを始めましたが、流行に流されポーズをやることに重点を置き、 またそれをすることによってヨーガをしているような気持ちになっていました。

しかし、それだけではな い何かがあると思い、インドの伝統ヨーガを学ぶために渡印し、師と生徒が寝食を共にしながら口頭伝授 で学ぶグルクラ方式でヨーガの恩恵と精神的知識を得ました。

それでも、ヨーガは、無限とも言える多様 性と宗教性文化に伝承されて来ているため、誤解や混乱も多い分野でした。

そこで基準となるスタンダードな理論や技法がインド中央政府厚生省機関下のカイヴァルヤダーマ大学に蓄積されており、そこで更に1 年学術的なヨーガの哲学・修練法を学びました。

その後、日本においてもヨーガを学術的に古来からの教えに沿って段階的な指導ができるカリキュラムを考え、現在指導されている皆さんが迷いなく指導、実践できるように、また家庭や社会の中で「生きやすさ」を教えてくれる、このヨーガを多くに人々に知ってもらう場づくりをしてきました。

のちに、世界においてのヨーガに対する混乱から、ここ数年の間にインド政府主導によるヨーガの政策が始まり(QCI=インド品質協議会)、2017度からは、本校が日本で初めてカイヴァルヤダーマから出される「Certificate course in YOGA」開校許可を得たことで、インド政府の政策 に対応したQCIの内容(ヨーガを指導する上での基準=現在Pr.CB)と、同大学での学術的内容を必須科目として、日本の地において、その内容が学べるようにしています。

ここでの学びの特徴としては、

①カイヴァルヤダーマの系統が、インドの政策の基準となっており、伝統的な古典ヨーガをこのCCYコースで学ぶことができます。

②講義は、古典的なテキスト、解剖学、心理学、アーユルヴェーダ等、全ての教科書、資料等は同大学で使用されているもので、日本語訳でその内容を段階的に学ぶことができ、それらに基づいた技法とその効果について、実践によって経験することができます。

③マハリシ・パタンジャリのアシュターンガヨーガとハタ・ヨーガの本質を探り、理論、アーサナ実習、プラーナーヤー マ、クリヤ実習、ムドラ・バンダ、マントラ、瞑想のテクニックを学ぶことで、幸福なバランスのとれたライフスタイルが送れるように組み込まれています。本校では、総合的な実践の発展指導を行っており、ヨーガのゴールへと自身の発展の修練法を段階的に指導をしており、日本国内ではその技術を得るところはありません。

CCYのあらたなニュース

2016年からスタートした日本で初めてkaivalyadhamaから出されるCertificateのコースが8期目を迎え、日本に定着してきたことから、2019年3月26日には インドのヨーガ専修大学であるKaivalyadhama Yoga Institute のBranchとして、世界ではフランス、アメリカ、中国、カナダに次ぐ日本校の許可を得ることができました。

インドで学びたい気持ちはありながらも、状況的に難しいとの声も多くあり、またKaivalyadhamaではオンラインのコースもできましたが、英語力が必要でもあり、実際ハードルの高いものでした。課題として、オンランでは実技が不足しているため、古来ヨーガを真に理解し、Kaivalyadhamaの系統を習得できているか等の問題も現在上がってきます。

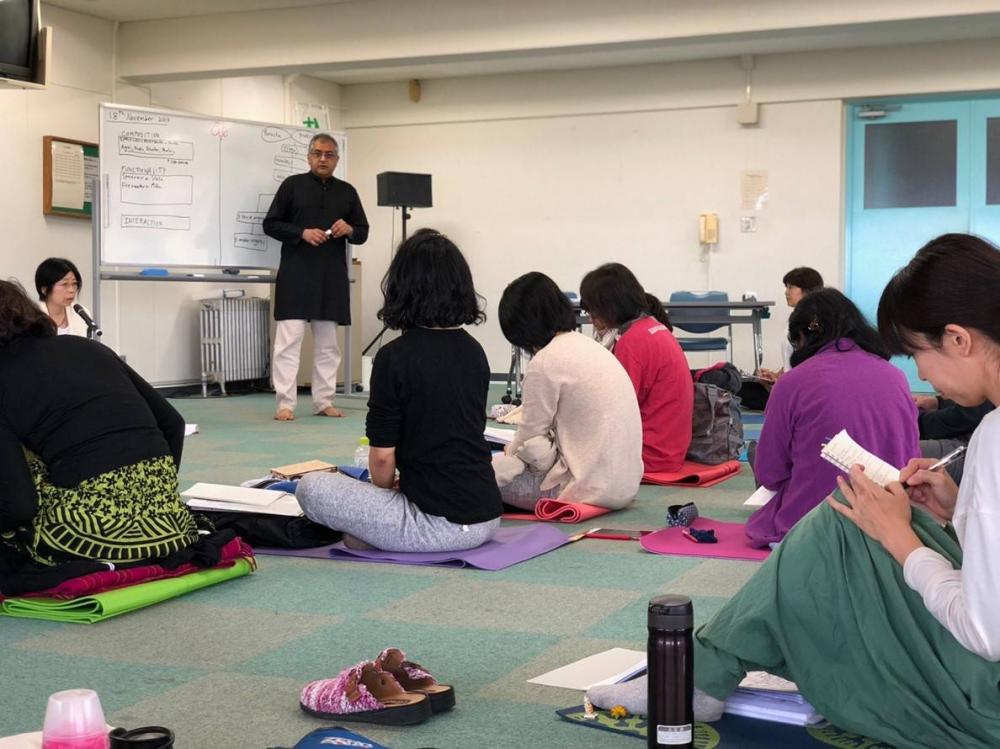

そこで、本校では、まず基本のQCI(インド品質協議会/ヨーガの指導基準)の内容を日本語で押さえ、kaivalyadhamaでのCCYコース、深くはDiplomaの内容も入れながら、最終レクチャーはインドよりKaivalyadhamaの指導者Sudhir Tiwarijiを日本にお呼びして授業・実践を行う、という日本において資格修得が可能になるコースを設けています。(現在は本校代表者石橋が指導全てを担う)その修了書はインドのKaivalyadhama大学から出されます。

Kaivalyadhamaは、世界で最も古いヨーガ専修大学の一つであり、インド政府主導のQCIを担っており、Kaivalyadhamaの総長O.P Tiwari氏が理事長を務めるIYA(インド・ヨーガ協会)と提携しています。

CCY終了後は、インドにてインターンナショナルライセンスがIYAより授与されます。(現在は個々に登録)これは、日本において初めての登録許可であり、今後、インドの政府主導のヨーガの動きに沿っていくことは、揺らぎのないヨーガの実習へとつながり、正しい指導への自信にもつながっていくことになると思います。

引いてはそれが、身近な人、家族、地域社会、世界へとヨーガの恩恵を広げることへとつながり、それが「世界の平和」へと・・・

インド政府主導のQCI(インド品質協議会)とIYA(インド・ヨーガ協会)について

2016年にインド政府によるQCI(インド品質協議会)政策がなされ、それに対応してインド国内のヨーガ専修大学、代表スクールが集まり、IYA(インド・ヨーガ協会)ができました。この評議会については以下の通りです。(現在はQCIからPr.CBへと命名変更)

前書き:

ヨーガの現実は、精神的な修練として、それがヨーガの起源の地であるインドでは決して職業としては見られていませんでした。

しかし今日、西洋のグループによる組織的な力で、ヨーガは職業の一部としてみなされるようになりました。

これはヨーガの研究に多くの助力をもたらし、世界のヨーガに対する意思を高めていますが、ヨーガの本質を薄めてしまっています。

本理事会の希望は、自己認可(各個人)のアプローチではなく、認定によってヨーガの純度を回復することです。世界では、ヨーガ基準を維持する努力が、資格を持たない自主的な団体に奪われ、ヨーガの多くの意味のない標準と認定が得られるという、世界の一流のヨガ施設に関心が高まっていることに対して、また、世界を混乱させたことを受け、2016年4月23日にこのCYAIが登録されました。

現在は、QCIの内容をマスターし、このCYAI(現在IYA)に登録されることで純粋なヨーガを再構築する、そのような対策が講じられています。本校でのCCYコースは、インドの政策に従い試験後に、このIYAに登録がされる日本では初めての認可コースとなりました。実際にCCY2017年修了者の登録を、直接インドにてサインを交わし修了書受領を行ってきました。

2017年以降から、北は北海道から、南は九州まで日本各地から現指導者、または教育関係者、一般企業者等様々場で活動する方々が、ヨーガの学びを指導や自己実現のため、または思考に捉われない日常へとそれを生かすために、この学びに取り組んでおられます。

|

|

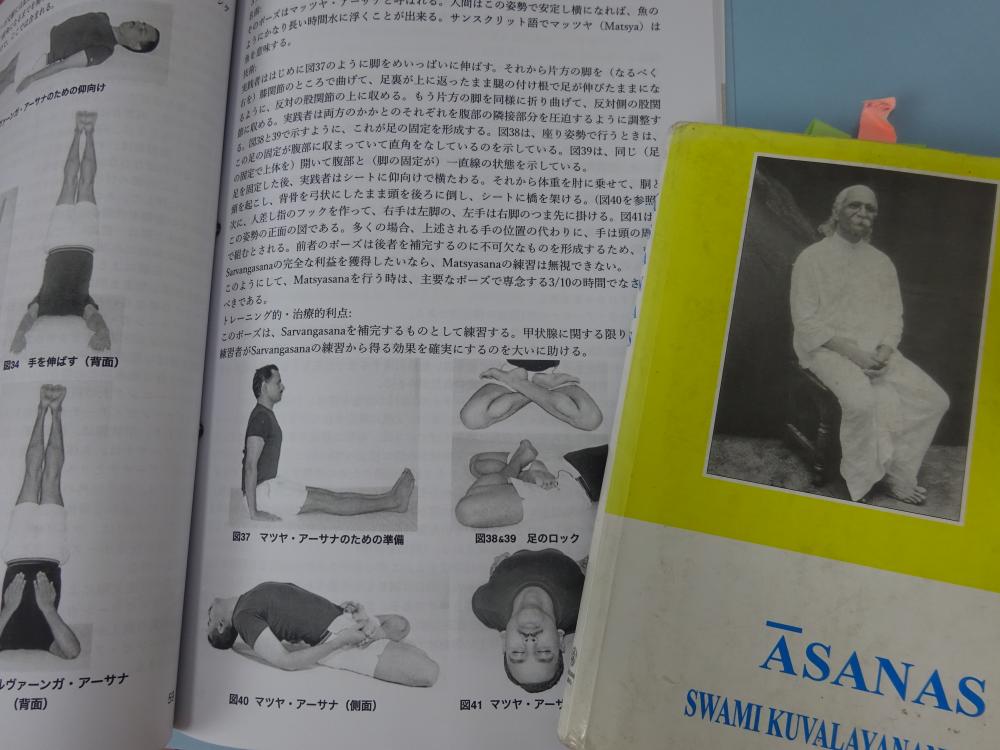

ヨーガのベースとなる教科書「ASANA」

現在進行している、インド政府主導による「国策ヨーガ」は、世界中においてヨーガの混乱から生じた動きです。

この一連の政府の動きは、1924年にスワーミー・クヴァラヤーナンダがカイヴァリヤダーマ研究所を設立し、のち大学も出来、近代的なヨーガ研究に着手し、ヨーガ研究/ヨーガ教育/ヨーガにおける療法の礎を築いたことが出発点にあるといわれています。

その、スワーミー・クヴァラヤーナンダによる研究の功績が示されている3つの、師による著者本が『ASANA』『PRANAYAMA』『Yogic Therapy』です。

現在、カイヴァリヤダーマから出されている日本訳での出版物は「ヨーガ・セラピー(山田久仁子氏訳)1995年」だけであり、日本でヨーガを学ぶ時の教科書となるものがありませんでした。

また師の残したものは非常に貴重で、その日本訳を相方氏、またDiplomaの卒業者の皆さんにより少しずつなされ、本校ではそれにわかりやすい解剖学図と追加翻訳を盛り込みながら、本校オリジナルの「ASANA」が完成し(内容はSwami Kuvalayanandaji著書と同じ、本校有田氏の協力・通訳者船坂氏、Kdham Japan代表石橋美香による翻訳、編集)それを元に、古来の伝統に忠実に沿った哲学、スキルの習得、実習を行っています。『PRANAYAMA』にも着手中

これは市販では販売されておらず、本校のCCYの教科書として皆さんにお渡ししています。

図解もわかりやすくなり、また、師の研究による奥義を日本語で読んでいきますと、細部にわたるヨーガの研究と古典に基づいた揺らぎのないヨーガの知恵と恩恵を知ることができます。

古来からのヨーガを学ぶときには、

When it comes to practice(実践)

①Defined (定義)

②Technique(技法)

③Benefits or the outcome(恩恵と結果)

THE ABOVE PROTOCOL BECAME THE FOUNDATION OF TRADITION (これらが伝統の基礎となる。)

私たちは今、その実践のやり方を学び、「どのようになぜやるのか(Yoga ,why & How)」を少しずつ、日本の地において広げていっております。まずは、自分自身から。。。

多くの個人的ティーチャーズトレーニングにより混乱が生じてきました。

そのため、2016年、インドにおいて、QCI(Quality Council of India/インド品質協議会を制定しインド政府が「ヨーガ専門職」の動きが政令化され、自由奔放な現状への対策が講じられました。

本校では、「Kaivalyadhama Yoga研究所」の付属大学の1年間のディプロマコースに、インド中央政府の人的資源開発の「NCTE(教員教育全国審議会)」から認定を受けた「ディプロマ(D.Y.Ed)」(保持者は学校教育・大学レベルでの教職への就職が可能になる職業資格)を持った指導者が皆様へ指導をしております。

また、2017年度からは、2016年12月にKiavalyadhama Yoga Instituteの提携校として(現在は日本校の許可を得る)本校が日本で初めてKaivalyadahamaから出されるCertificateコースを開校する許可を得ることができ、適切な指導者の下での授業、インド政府の政策に対応した指導者の育成を行っております。

このQCIに沿った内容は必須であり、日本でそこに沿った授業内容を行っているところは多くありません。

日本、世界において、文化遺産である「YOGA」を薄めたり、変えたり、違う名前を付けたり、個人的証明書の発行によるヨーガの誤解・混乱からインド政府主導のQCIに対応し、インド国内においてIYA(インド・ヨーガ協会)ができました。(現在Pr.CB)

ヨーガを指導する指導者はここに登録することによって、ヨーガの混乱、無認可資格への対策が講じられています。

本校でのCCYコースは、QCI(ヨーガの指導基準)の内容修得後、試験の後、Kaivalyadhamaヨーガ専修大学からの証明書が発行されるようになっています。

インドの地で納得できるもの、日本の地で納得させていくこととを整理したうえで、自分と同じように指導や心の苦悩に悩む人々に向けた7つのカリキュラムを提示し、自ら実践するスキルの修得とそれを指導に、また生活の場に生かせるような養成クラスを設けております。それがこの「伝統ヨーガ7つのカリキュラム」です。

古典文献から、ヨーガの基礎知識を学び、正しい実習方法と実践を行い、そして自らの生活の場に生かせる内容になっています。

ここに学びに来た現指導者の方々は「ぶれない指導法を学びたい」という思いで来られ、それが、学びの途中で「自己の生き方にしていきたい」に変わっていかれました。

また、いろいろなところで指導資格を取った方々が、「混乱していたことがクリアーになってきた」と。初心者からスタートした方々は、「自分が得た学びの体験をみんなに感じてもらいたい、など。まずは、家族の中から、そして親、地域の人々へと、、、最終的には、この学びを人生の糧にしたい」と言われていました。

養成クラスの最高齢者は72歳、yoga指導歴40年、更なる学びを深め、2024年には1年のPRANAYAMA TT を修了させ、現役指導者としての道を歩み続けておられます。

また、他の仕事を持ちながらこの学びを終えた方々は、実践を続け、自分の置かれている環境の中で「伝統ヨーガの恩恵」を生かして精進されています。

このインド哲学を含めた、ヨーガの経典である「ヨーガ・スートラの基礎」及び「インド哲学」は、ヨーロッパ、アメリカにおける成功哲学や、セラピスト、カウンセリング等の基礎になる「心の在り方」のベースになる内容が網羅されており、学校、医療、企業、セラピスト等の皆さんにも学んでいく価値のあるものだと思います。

本校は、Kaivalyadhamaで行われているCCY・ディプロマコースの内容、QCIの内容等、日本翻訳で説明・実習を加えながらさらに深く、揺るがないヨーガの学びを皆様に指導、提供していきます。

【伝統ヨーガ7つのカリキュラム】

詳しい内容は面接、またはお問い合わせのときに資料をお渡しします。㊙シラバスは申込全てが終わってからお送り致します。

詳細内容:

1.Kaivalyadhama専修大学でのカリキュラム、インド政府からの指導基準を日本語訳で授業

①パタンジャリ・ヨーガ・スートラ

②伝統的ヨーガ

③人体の構造と機能

④ヨーガとメンタルヘルス

⑤ヨーガと文化教育(価値教育)

⑥ヨーガ技法の教授法

2.アドバンス・プラクティス(ハタ・ヨーガにおけるアーサナ・プラーナーヤーマ・ムドラ/バンダ・クリヤ実習)・Meditation・Mantra Chanting

3.ヨーガの治療学(Kaivalyadhamaによるハタ・プラディーピカー5章)・資質(ヴァータ・ピッタ・カファ)への基本的アプローチ・病気への対処法

後期授業では「基礎コース」での知識をベースに、解剖学視点での内容を深め、実践・実習により「ヨーガ」の意味、それらの生かし方を学んでいきます。実習は、ゲーランダ・サンヒター、ハタ・プラディ―ビカーの内容に重点を置く。

インド政府主導によるQCIに沿った内容を分かりやすく、プレゼンテーションでの授業、実習を繰り返し行っていきます。

1.Kaivalyadhamaの系統と発展実践法の伝授、解剖学講義、スキル確認、スモールステップでの指導で繰り返し学びの定着を図ります。

インドでしか学べない内容をここ日本で! 最終日には、一人一人のスキル(アーサナ・プラーナーヤーマ・ムドラ/バンダ・クリヤ実習)の確認と、個々のドーシャにあった練習法を細かく提示、確認をしていきます。

【講義内容】

0.ヨーガ哲学・ヨーガの進化

伝統の系統とスタイルを通した進化の旅へ・古典文献を通したヨーガの発展

1.Pranayama Why & How

プラーナーヤーマとは何か?それをどのように行うのか?なぜ、それが私たちの時間にとって必要不可欠な練習なのか?解剖学的視点からの見解と実習法

2.パタンジャリとハタ・プラディーピカーによるプラーナーヤーマ

3.シャットカルマ(6つのクリヤ浄化法)とその重要性

4.アーユルヴェーダの基本・サーンキャ哲学、5元素、ドーシャ(資質)を通して

ドーシャとは何か?それらは何を担っているのか?それらのバランスを失ったときに何が起こり、どのようなバランスを失うのか?

5.アーユルヴェーダとしてのプラーナーヤーマの特性

6.ヨーガの教師の資質と、教授法の本質

7.メンタルヘルスとヨーガ、古典の瞑想法

-KRIYA実習では、ジャラ・ネイティ、スートラ・ネイティ、ヴァマナ・ダンダ・ヴァストラドーティを行います。

※ 使用テキスト

Hathapradipika (日本訳)、Yoga Therapy (Kaivalyadhama・日本訳出版物) インテグラルヨーガ (ヨーガスートラ/kaivalyadhama のヨーガスートラ)、Applied Yoga (ヨーガとその応用・日本訳) 、Yogic Techniques (ヨーガの技術論・日本訳) 、Yogic Practices(ヨーガの実習のガイドライン・日本訳)、ヨーガ講義テキスト、プレゼン資料、新しくクヴァラヤーナンダジの「ASANA(日本訳)」「Pranayama」Book使用、Sudhir Tiwarijiからの資料(日本訳)

*Sawmi Kuvalyanandajiの3大テキストを日本語訳で学べるのはKaivalyadhama Japanのみです。

そのため、2016年、インドにおいて、QCI(Quality Council of India/インド品質協議会を制定しインド政府が「ヨーガ専門職」の動きが政令化され、自由奔放な現状への対策が講じられました。

本校では、「Kaivalyadhama Yoga研究所」の付属大学の1年間のディプロマコースに、インド中央政府の人的資源開発の「NCTE(教員教育全国審議会)」から認定を受けた「ディプロマ(D.Y.Ed)」(保持者は学校教育・大学レベルでの教職への就職が可能になる職業資格)を持った指導者が皆様へ指導をしております。

また、2017年度からは、2016年12月にKiavalyadhama Yoga Instituteの提携校として(現在は日本校の許可を得る)本校が日本で初めてKaivalyadahamaから出されるCertificateコースを開校する許可を得ることができ、適切な指導者の下での授業、インド政府の政策に対応した指導者の育成を行っております。

このQCIに沿った内容は必須であり、日本でそこに沿った授業内容を行っているところは多くありません。

日本、世界において、文化遺産である「YOGA」を薄めたり、変えたり、違う名前を付けたり、個人的証明書の発行によるヨーガの誤解・混乱からインド政府主導のQCIに対応し、インド国内においてIYA(インド・ヨーガ協会)ができました。(現在Pr.CB)

ヨーガを指導する指導者はここに登録することによって、ヨーガの混乱、無認可資格への対策が講じられています。

本校でのCCYコースは、QCI(ヨーガの指導基準)の内容修得後、試験の後、Kaivalyadhamaヨーガ専修大学からの証明書が発行されるようになっています。

インドの地で納得できるもの、日本の地で納得させていくこととを整理したうえで、自分と同じように指導や心の苦悩に悩む人々に向けた7つのカリキュラムを提示し、自ら実践するスキルの修得とそれを指導に、また生活の場に生かせるような養成クラスを設けております。それがこの「伝統ヨーガ7つのカリキュラム」です。

古典文献から、ヨーガの基礎知識を学び、正しい実習方法と実践を行い、そして自らの生活の場に生かせる内容になっています。

ここに学びに来た現指導者の方々は「ぶれない指導法を学びたい」という思いで来られ、それが、学びの途中で「自己の生き方にしていきたい」に変わっていかれました。

また、いろいろなところで指導資格を取った方々が、「混乱していたことがクリアーになってきた」と。初心者からスタートした方々は、「自分が得た学びの体験をみんなに感じてもらいたい、など。まずは、家族の中から、そして親、地域の人々へと、、、最終的には、この学びを人生の糧にしたい」と言われていました。

養成クラスの最高齢者は72歳、yoga指導歴40年、更なる学びを深め、2024年には1年のPRANAYAMA TT を修了させ、現役指導者としての道を歩み続けておられます。

また、他の仕事を持ちながらこの学びを終えた方々は、実践を続け、自分の置かれている環境の中で「伝統ヨーガの恩恵」を生かして精進されています。

このインド哲学を含めた、ヨーガの経典である「ヨーガ・スートラの基礎」及び「インド哲学」は、ヨーロッパ、アメリカにおける成功哲学や、セラピスト、カウンセリング等の基礎になる「心の在り方」のベースになる内容が網羅されており、学校、医療、企業、セラピスト等の皆さんにも学んでいく価値のあるものだと思います。

本校は、Kaivalyadhamaで行われているCCY・ディプロマコースの内容、QCIの内容等、日本翻訳で説明・実習を加えながらさらに深く、揺るがないヨーガの学びを皆様に指導、提供していきます。

【伝統ヨーガ7つのカリキュラム】

詳しい内容は面接、またはお問い合わせのときに資料をお渡しします。㊙シラバスは申込全てが終わってからお送り致します。

2025年もGurukulam(師弟共に生活し学ぶ)方式で、古来からのヨーガを真に学ぶ思いのある方々と少人数制で行っていきます。

授業内容:200時間

授業内容:200時間

- パタンジャリ・ヨーガスートラの概論 (ヨーガの経典。これがベースになっているものを伝統ヨーガと言います)

- ハタ・ヨーガの概論 (伝統文献ハタ・プラディーピカー・ゲーランダサンヒター本文・日本訳)伝統的実習(アーサナ・呼吸法・浄化法・バンダ・ムドラ・瞑想法) Kaivalyadhamaの創設者Swami Kuvalayanandajiによる「ASANA」(日本訳完成)を指導。※下記右画像参照

- ヨーガと文化教育 (仏教との関係・価値教育におけるヨーガの役割)

- 人体の構造・機能とヨーガの実習の効果・解剖学・システム・解剖学とヨーガ※下記左画像参照

- ヨーガと精神面の健康法・ストレスマネージメント・ヨーガの応用(日本訳)・メンタルヘルスとヨーガ(同大学のボガール著書使用)

- ヨーガの教授法 (教授法の意味、方法、クラスの経営法、レッスン計画) 「Teaching Methods for Yogic Practices(Kdham)」使用。

- ヨーガの食事 (Mitahara)・アーユルヴェーダの基礎,ドーシャチェックを行い、体質にあった食事、実習指導を行います。

|

|

詳細内容:

1.Kaivalyadhama専修大学でのカリキュラム、インド政府からの指導基準を日本語訳で授業

①パタンジャリ・ヨーガ・スートラ

②伝統的ヨーガ

③人体の構造と機能

④ヨーガとメンタルヘルス

⑤ヨーガと文化教育(価値教育)

⑥ヨーガ技法の教授法

2.アドバンス・プラクティス(ハタ・ヨーガにおけるアーサナ・プラーナーヤーマ・ムドラ/バンダ・クリヤ実習)・Meditation・Mantra Chanting

3.ヨーガの治療学(Kaivalyadhamaによるハタ・プラディーピカー5章)・資質(ヴァータ・ピッタ・カファ)への基本的アプローチ・病気への対処法

後期授業では「基礎コース」での知識をベースに、解剖学視点での内容を深め、実践・実習により「ヨーガ」の意味、それらの生かし方を学んでいきます。実習は、ゲーランダ・サンヒター、ハタ・プラディ―ビカーの内容に重点を置く。

インド政府主導によるQCIに沿った内容を分かりやすく、プレゼンテーションでの授業、実習を繰り返し行っていきます。

1.Kaivalyadhamaの系統と発展実践法の伝授、解剖学講義、スキル確認、スモールステップでの指導で繰り返し学びの定着を図ります。

インドでしか学べない内容をここ日本で! 最終日には、一人一人のスキル(アーサナ・プラーナーヤーマ・ムドラ/バンダ・クリヤ実習)の確認と、個々のドーシャにあった練習法を細かく提示、確認をしていきます。

【講義内容】

0.ヨーガ哲学・ヨーガの進化

伝統の系統とスタイルを通した進化の旅へ・古典文献を通したヨーガの発展

1.Pranayama Why & How

プラーナーヤーマとは何か?それをどのように行うのか?なぜ、それが私たちの時間にとって必要不可欠な練習なのか?解剖学的視点からの見解と実習法

2.パタンジャリとハタ・プラディーピカーによるプラーナーヤーマ

3.シャットカルマ(6つのクリヤ浄化法)とその重要性

4.アーユルヴェーダの基本・サーンキャ哲学、5元素、ドーシャ(資質)を通して

ドーシャとは何か?それらは何を担っているのか?それらのバランスを失ったときに何が起こり、どのようなバランスを失うのか?

5.アーユルヴェーダとしてのプラーナーヤーマの特性

6.ヨーガの教師の資質と、教授法の本質

7.メンタルヘルスとヨーガ、古典の瞑想法

-KRIYA実習では、ジャラ・ネイティ、スートラ・ネイティ、ヴァマナ・ダンダ・ヴァストラドーティを行います。

※ 使用テキスト

Hathapradipika (日本訳)、Yoga Therapy (Kaivalyadhama・日本訳出版物) インテグラルヨーガ (ヨーガスートラ/kaivalyadhama のヨーガスートラ)、Applied Yoga (ヨーガとその応用・日本訳) 、Yogic Techniques (ヨーガの技術論・日本訳) 、Yogic Practices(ヨーガの実習のガイドライン・日本訳)、ヨーガ講義テキスト、プレゼン資料、新しくクヴァラヤーナンダジの「ASANA(日本訳)」「Pranayama」Book使用、Sudhir Tiwarijiからの資料(日本訳)

*Sawmi Kuvalyanandajiの3大テキストを日本語訳で学べるのはKaivalyadhama Japanのみです。

2025年KaivalyadhamaとのCCY開講予定 Gurukulam8~10名限定 順次面接と受講者受け入れ中 静岡県御殿場での開催

2022年度からは、オンライン講義のみでのkaivalyadhamaとのCertificate Course in Yoga 開催は致しません。コロナ禍により2021年初めてオンラインでの基礎編をスタートさせましたが、私たちがこれまでkaivalyadhama Japanとして、kaivalyadhamaヨーガ専修大学で実際に行われてきたCCY(Certificate Course in Yoga)をオンラインだけでカバーすることは難しいことがわかり、それは参加の態度であったり、また実習を入れていく中で、詳細な観察ができず、また録画参加で画面上に参加されていない場合は特に、正しくなされているかの確認が全くできませんでした。特に、プラーナーヤーマ 、ムドラ&バンダに関しては、間違ったやり方での危険性があり、そのような意味でも、今年度も引き続き、Swami Kuvalyanandajiの「古来からのヨーガを歪めない」その意を真に受け継ぐために、本当に「ヨーガ」を学び、実践していきたいという願い、ヨーガ本来のゴールを目指したい、学びへの思いの準備が整った生徒と古来からのヨーガの伝授法である「Gurukulam」形式で行っていきます。2019年まで、合宿形式、熊本、京都で行ってきましたが、2025年から、それをより少人数制にし、Pranayama TTコース会場の富士山の麓での素晴らしい環境下で講義実習を行い、正しい知識とスキルの修得、そして自らの実習が正しく、系統立てて身に付けられるようにしていきます。「古来からのヨーガを歪めない」その思いを純粋に持つ、初心者、現指導者を対象に2025年のコースを再開していきます。

2025年度計画 基礎編・応用編 (200時間)

| Gurukuram 前期 | 前期+サポート指導(オンライン・対面)レポート提出 ①2025年6月25日(水)~30(月)@国立中央青少年の家-御殿場,静岡県 場所:静岡県御殿場市中畑2092-5 https://fujinosato.niye.go.jp 時間:集合12:30 解散12:00 ②2025年11月25日(火)30日(日)@御殿場,静岡県 場所:静岡県御殿場市中畑2092-5 https://fujinosato.niye.go.jp 時間:集合12:30 解散12:00

|

||||||

| オンライン補講/実習 |

Zoomオンライン(主に講義)・対面補講指導(主に実習) 毎月 予定は参加者に随時お知らせ致します。 <オンライン補講> Zoom ID:参加者の皆様へお送り致します。 時間:朝の講義の場合 朝 7:30~ 9時(講義・Pranayama実習他) 夜の講義の場合 夜19時半~21時 (講義中心) |

||||||

| Gurukuram 後期 |

後期 100H 2026年 春季 規定の受け入れ確認後お知らせいたします。@御殿場、静岡県 (予定) 後期① 後期② 予定会場: 場所:静岡県御殿場市中畑2092-5 https://fujinosato.niye.go.jp 時間:集合12:30 解散12:00 *前期、基礎を終えて、ここから実習を段階的に発展させていく過程に入っていきます。初めて体験される実習にも入っていきますので、静かな、良き環境の中で、仲間と共に学びを更に深めていきましょう。詳細スケジュール等を配布していきます。様々な体験活動も行っていきましょう。

|

||||||

|

|||||||

| CCY終了予定 | 2026年予定 試験日指定、試験結果後のちにKaivalyadhamaヨーガ大学からの証明書が発行されます。IYA登録は個々に行うようになりました。

|

||||||

| その他 講義費用 (指導料・教材・証明書等の費用・サポート指導・消費税込) *国立施設への宿泊、経費別途 |

年齢・性別・指導者・ヨガ歴問わず・真に古典ヨーガを学び、日常に生かし、また指導希望される場合は、古典ヨーガの指導者としての思いがある方、オンライン面談ののち受講資格決定。

前期/後期 早期385,000円(3月末日まで)受講許可後70000円を納め、残金を期日までに入金通常405,000円(5月末日まで)受講許可後70000円を納め、残金を期日までに入金 振込先:ゆうちょ銀行 以下詳細は受講許可の後お知らせいたします。 *受講許可後70000円をお振込後、連絡を頂いた後、詳細シラバス等の準備、発送を致します。 *通常の費用分割でのご相談がありましたら、ご連絡くださいませ。 |

||||||

| お申し込み先 | Kaivalyadhama Japan 代表:石橋 美香 HP:www.kdhamjp.com Email:kdham_japan@yahoo.co.jp (捺印の上メール添付・証明写真は受講日初日持参) TEL:090-4772-0837 |

||||||

| 主催 | 「Kaivalyadhama Yoga institute, Lonavla, lNDIA」(https://kdham.com/) Kaivalyadhama Japan(www.kdhamjp.com) |

||||||

| 協力 | ARITA SAYAKA (解剖学指導・サポート) |

総集編 Sudhir Tiwarijiとの伝統ヨガ阿蘇リトリート報告

Masanori Higashi

Masanori Higashi

3月末から始まった伝統ヨガの総集編はTiwariji氏を迎えて、国立阿蘇青少年の家で実施された。

5泊6日に及ぶ期間は、今まで学んできた伝統ヨガの学習内容を確認する場であると同時に、さらに、それらを深く広く学ぶ場となった。

この期間、最も心に残ったことは受講者12 名の仲間と寝食を共にしながら、Tiwariji氏からに、伝統ヨガの真髄を学ぶことができたことである。この経験は何物にも変えることのできない出来事であり、私の大きな財産となった。

Tiwariji氏との学びは、早朝のプジャから始まり、室内でのレクチャーやプラクティスの実践であった。

そこで主に学んだものは、

①.祈りについて

②.アーサナについて

③.プラーナ ヤーマの準備(シャットカルマ)について

④.プラーナーヤーマの内容について

⑤.ヨガの哲学・歴史・進化について

⑥.アユール・ヴェーダ

についてである。

これ以外にも、質疑・応答の 時間、脈診や個別面談の時間も取られていて、一人ひとりに沿った、きめ細かな指導もして頂き、快く快適な気持ちで実習に参加することができた。

12名の仲間との生活は早朝のクリア実習から始まった。

私の場合は洗面後、①.ジャラ・ ネーティ、②.スートラ・ネーティは毎日、③.ダンダ・ダウティは2日目以降、毎日行うことができた。

合宿が終わってからも、この流れは継続されている。丁度、30年以上も前に、阿蘇青年の家に宿泊したことがあり、以前と比べて大幅に施設・ 設備が改善されていた。その施設の中で、時間に従った規則正しい生活を送ることができた。

特に食事(ミタハラ)については、ヨーガの阻害要因(バダカ)である「食べ過ぎるな」を守ることができた。「間食ゼロ」を実施できたことは、私個人にとって大きな意味を持っていると思っている。

さて、Tiwariji氏との学びの中で、氏から直接「good」を頂いたものが3つあった。

その一つ は脈診の時、2日目と3日目は、いずれも「B+」で「Very good」と言ってくれた。私も「 Thank you」と返事した。

すると氏は「Thank yourself」と語った。内なる自己への感謝の心を持 つことを教えてくれた。

もう一つは31日(5日目)の午前にプラーナヤーマの準備の実習 で、シッダ・アーサナの一部としてのジャランダラ・バンダも練習を行った時である。

終了後の短い休み時間に、わざわざ私の方を向いて「He is good」と言ってくれた。自分では、試行錯 誤の所があったので、氏の一言は有難く、自分への自信にもなった。

実習ではジャランダーラ・ バンダを「毎朝4分やる」ことを勧められた。このことも合宿終了後、継続されている。この合宿では、上に示したように多くのことを学ぶことができた。その内容の詳細はここでは割愛するが、いずれにしても、それらのことを毎日繰り返し継続的に実行できたことは、今までにない貴重な体験であった。朝の祈りから実習・講義・質疑応答・マントラ読誦など、毎 日の繰り返しの中で、日に日に新たな自己が生まれてくるようにも感じた。

特に「アーサナ」・「シャットカルマ」・「プラーナーヤーマ」を毎日体験しながらの学びだったので、特に印象深いものとなった。今まで何日もに渡って、連続的・継続的にプラーナヤーマを行った経験がなかったので、毎日持続的に実習できたことは、とても意味があることだと思っている。

合宿終了後も「アーサナ」・「シャットカルマ」・「プラーナヤーマ」は継続中である。お陰で体重は約2キロ減量してスリムになった気がする。今は体調もいたって良好である。

実は合宿に来る前、右股関節周辺に痛みを抱えていたが、合宿に入ってから一度も痛みを感じることがなかった。

また、6月から引きずっていた坐骨神経痛もこの期間ほとんど思い出すこともな く、症状の8割近くまでは改善されていたようにも思える。

伝統ヨーガのゆるやかな成果が、身 体的・精神的にも良い影響を与えたことは紛れもない事実であると確信できる。

最後に、ご指導頂いたTiwariji氏に対して、受講者12名の誰もが、氏その人が持つ豊かな知 性と穏やかで温かな人間性を感じたのではないかと思う。

「ヨーガとは人格の統合である」という言葉の意味をまじかに知ることができたのではないかと思う。全世界に伝統ヨーガの恩恵を伝 えておられる氏に対して、尊敬の気持ちを抱くと共に、ここ阿蘇の地で、最後まで、熱心にご指導頂いたことに対して、改めて感謝の気持ちを述べたいと思います。 そして、こうして、今年度初めて、伝統ヨーガ指導者養成講座を開催、実施され、Tiwariji氏を この地に招へいされた美香先生の熱意と勇気に対しても大いなる感謝の気持ちを伝えたいと思 います。この記念すべき伝統ヨーガの第一歩が、熊本・山鹿・阿蘇の地で開催されたことの意味はとても大きいと思います。主催者の美香先生、指導者のTiwariji氏、そして12名の受講生の皆さんの熱い想いによって、無事に合宿を終了できたことが、何よりの成果であったと思います。

この合宿をスタートとして、私たちの前には新しい道が開かれていくのを感じます。その道は、暖かい光に照らされた至福へいたる道、ヨーガの最終目標である「人格の統合」へといたる道、そして、その道は、世界の人々の幸福と平和を願う道であることを確信しています。ナマステ。(2017.11.5)

5泊6日に及ぶ期間は、今まで学んできた伝統ヨガの学習内容を確認する場であると同時に、さらに、それらを深く広く学ぶ場となった。

この期間、最も心に残ったことは受講者12 名の仲間と寝食を共にしながら、Tiwariji氏からに、伝統ヨガの真髄を学ぶことができたことである。この経験は何物にも変えることのできない出来事であり、私の大きな財産となった。

Tiwariji氏との学びは、早朝のプジャから始まり、室内でのレクチャーやプラクティスの実践であった。

そこで主に学んだものは、

①.祈りについて

②.アーサナについて

③.プラーナ ヤーマの準備(シャットカルマ)について

④.プラーナーヤーマの内容について

⑤.ヨガの哲学・歴史・進化について

⑥.アユール・ヴェーダ

についてである。

これ以外にも、質疑・応答の 時間、脈診や個別面談の時間も取られていて、一人ひとりに沿った、きめ細かな指導もして頂き、快く快適な気持ちで実習に参加することができた。

12名の仲間との生活は早朝のクリア実習から始まった。

私の場合は洗面後、①.ジャラ・ ネーティ、②.スートラ・ネーティは毎日、③.ダンダ・ダウティは2日目以降、毎日行うことができた。

合宿が終わってからも、この流れは継続されている。丁度、30年以上も前に、阿蘇青年の家に宿泊したことがあり、以前と比べて大幅に施設・ 設備が改善されていた。その施設の中で、時間に従った規則正しい生活を送ることができた。

特に食事(ミタハラ)については、ヨーガの阻害要因(バダカ)である「食べ過ぎるな」を守ることができた。「間食ゼロ」を実施できたことは、私個人にとって大きな意味を持っていると思っている。

さて、Tiwariji氏との学びの中で、氏から直接「good」を頂いたものが3つあった。

その一つ は脈診の時、2日目と3日目は、いずれも「B+」で「Very good」と言ってくれた。私も「 Thank you」と返事した。

すると氏は「Thank yourself」と語った。内なる自己への感謝の心を持 つことを教えてくれた。

もう一つは31日(5日目)の午前にプラーナヤーマの準備の実習 で、シッダ・アーサナの一部としてのジャランダラ・バンダも練習を行った時である。

終了後の短い休み時間に、わざわざ私の方を向いて「He is good」と言ってくれた。自分では、試行錯 誤の所があったので、氏の一言は有難く、自分への自信にもなった。

実習ではジャランダーラ・ バンダを「毎朝4分やる」ことを勧められた。このことも合宿終了後、継続されている。この合宿では、上に示したように多くのことを学ぶことができた。その内容の詳細はここでは割愛するが、いずれにしても、それらのことを毎日繰り返し継続的に実行できたことは、今までにない貴重な体験であった。朝の祈りから実習・講義・質疑応答・マントラ読誦など、毎 日の繰り返しの中で、日に日に新たな自己が生まれてくるようにも感じた。

特に「アーサナ」・「シャットカルマ」・「プラーナーヤーマ」を毎日体験しながらの学びだったので、特に印象深いものとなった。今まで何日もに渡って、連続的・継続的にプラーナヤーマを行った経験がなかったので、毎日持続的に実習できたことは、とても意味があることだと思っている。

合宿終了後も「アーサナ」・「シャットカルマ」・「プラーナヤーマ」は継続中である。お陰で体重は約2キロ減量してスリムになった気がする。今は体調もいたって良好である。

実は合宿に来る前、右股関節周辺に痛みを抱えていたが、合宿に入ってから一度も痛みを感じることがなかった。

また、6月から引きずっていた坐骨神経痛もこの期間ほとんど思い出すこともな く、症状の8割近くまでは改善されていたようにも思える。

伝統ヨーガのゆるやかな成果が、身 体的・精神的にも良い影響を与えたことは紛れもない事実であると確信できる。

最後に、ご指導頂いたTiwariji氏に対して、受講者12名の誰もが、氏その人が持つ豊かな知 性と穏やかで温かな人間性を感じたのではないかと思う。

「ヨーガとは人格の統合である」という言葉の意味をまじかに知ることができたのではないかと思う。全世界に伝統ヨーガの恩恵を伝 えておられる氏に対して、尊敬の気持ちを抱くと共に、ここ阿蘇の地で、最後まで、熱心にご指導頂いたことに対して、改めて感謝の気持ちを述べたいと思います。 そして、こうして、今年度初めて、伝統ヨーガ指導者養成講座を開催、実施され、Tiwariji氏を この地に招へいされた美香先生の熱意と勇気に対しても大いなる感謝の気持ちを伝えたいと思 います。この記念すべき伝統ヨーガの第一歩が、熊本・山鹿・阿蘇の地で開催されたことの意味はとても大きいと思います。主催者の美香先生、指導者のTiwariji氏、そして12名の受講生の皆さんの熱い想いによって、無事に合宿を終了できたことが、何よりの成果であったと思います。

この合宿をスタートとして、私たちの前には新しい道が開かれていくのを感じます。その道は、暖かい光に照らされた至福へいたる道、ヨーガの最終目標である「人格の統合」へといたる道、そして、その道は、世界の人々の幸福と平和を願う道であることを確信しています。ナマステ。(2017.11.5)

「Kdham Certificate in Yoga Course を終えて」

Yuki Higuchi

Yuki Higuchi

3月からこのTTCに参加してヨーガの勉強を続けてきました。

11月になって8ヶ月が経ったわけですが、勉強を始めた頃の自分と、そして今の自分とを比べるとずいぶんと変化があったように思います。ヨーガについての知識が増えて、誤りに気づきそれを直し、ヨーガに対してより理解を深めることができるようになりました。

アーサナをすることがヨーガ。身体が軟らかくないとヨーガはできない。ヨーガをすれば痩せる。パワーヨガ。ホットヨガ。クラウディングヨガ。など今でも実際に多くの人たちが誤解しているのと同じように、私自身も誤解していました。

しかし、ヨーガとは、決してそのようなものではなく、きちんとした定義があり、目的があり、理論があり、方法がある。そしてきちんと効果的な結果があることを学びました。

ヨーガはアーサナだけではなく、守るべき社会的、個人的規律ヤマ・ニヤマがあり、毎日行うべきクリヤヨーガがあり、プラーナヤーマがあり、ミタハラがあり、浄化法があり、そしてその先にサマディがあり最終的な目標が「人格の統合」であること。またそれらは決して難しいことではなく、日常生活の中にヨーガが自然な形で存在していること。これらが今にはじまったことではく、何千年もの昔から語り継がれ、現在においても形を変えることなく、揺るがず忠実に守られて実践戯れ言いることは、とても重要で大切なことだとおもいます。

これらのことを学ぶことができたのは、私にとってはとても幸せなことでした。

ぜひともこの伝統を大切に守り続けて、たくさんの人に理解してもらえるために、力を尽くしていきたいと思います。

阿蘇でのTiwarijiとのリトリートは私にとってはとても刺激的で興味深いものでした。

ヨーガの長い歴史、プラーナヤーマの必要性、アーサナとは、などは講義でのわかりやすく詳しい解説により、今まで以上に理解を深めることができました。

また、ひとつひとつのアーサナに詳しい解説をつけながら、個々に技術をみてもらえたことは、自分の間違いに気づいてそれを修正することができましたし、今後の指導にもつながっていくと思います。

アーユルベーダに関する事柄にも触れて知識を深めることができました。個人的にはアーユルベーダについては詳しく知りたいところでした。

毎朝の脈診も貴重な体験となりました。

プジャは初めての体験でしたが、新鮮で新鮮な気持ちが体験できました。

阿蘇での生活では朝から晩まで1日どっぷりとヨーガに浸り、ヨーガを学ぶという目標を同じくする仲間たちと寝食をともにできたことは、とても勉強になりました。

仲間たちそれぞれのヨーガに対する姿勢、態度、熱意はすばらしく目を見張るものがありました。個々の状況やキャラクターに応じてヨーガを享受していました。

仲間たちのヨーガに対する真摯な態度は、自分の実践しているヨーガは揺るがなく、間違いのないものであると確信しました。

自分のヨーガに自信を持って実践して、ヨーガの探求を続けていきたいと思います。

11月になって8ヶ月が経ったわけですが、勉強を始めた頃の自分と、そして今の自分とを比べるとずいぶんと変化があったように思います。ヨーガについての知識が増えて、誤りに気づきそれを直し、ヨーガに対してより理解を深めることができるようになりました。

アーサナをすることがヨーガ。身体が軟らかくないとヨーガはできない。ヨーガをすれば痩せる。パワーヨガ。ホットヨガ。クラウディングヨガ。など今でも実際に多くの人たちが誤解しているのと同じように、私自身も誤解していました。

しかし、ヨーガとは、決してそのようなものではなく、きちんとした定義があり、目的があり、理論があり、方法がある。そしてきちんと効果的な結果があることを学びました。

ヨーガはアーサナだけではなく、守るべき社会的、個人的規律ヤマ・ニヤマがあり、毎日行うべきクリヤヨーガがあり、プラーナヤーマがあり、ミタハラがあり、浄化法があり、そしてその先にサマディがあり最終的な目標が「人格の統合」であること。またそれらは決して難しいことではなく、日常生活の中にヨーガが自然な形で存在していること。これらが今にはじまったことではく、何千年もの昔から語り継がれ、現在においても形を変えることなく、揺るがず忠実に守られて実践戯れ言いることは、とても重要で大切なことだとおもいます。

これらのことを学ぶことができたのは、私にとってはとても幸せなことでした。

ぜひともこの伝統を大切に守り続けて、たくさんの人に理解してもらえるために、力を尽くしていきたいと思います。

阿蘇でのTiwarijiとのリトリートは私にとってはとても刺激的で興味深いものでした。

ヨーガの長い歴史、プラーナヤーマの必要性、アーサナとは、などは講義でのわかりやすく詳しい解説により、今まで以上に理解を深めることができました。

また、ひとつひとつのアーサナに詳しい解説をつけながら、個々に技術をみてもらえたことは、自分の間違いに気づいてそれを修正することができましたし、今後の指導にもつながっていくと思います。

アーユルベーダに関する事柄にも触れて知識を深めることができました。個人的にはアーユルベーダについては詳しく知りたいところでした。

毎朝の脈診も貴重な体験となりました。

プジャは初めての体験でしたが、新鮮で新鮮な気持ちが体験できました。

阿蘇での生活では朝から晩まで1日どっぷりとヨーガに浸り、ヨーガを学ぶという目標を同じくする仲間たちと寝食をともにできたことは、とても勉強になりました。

仲間たちそれぞれのヨーガに対する姿勢、態度、熱意はすばらしく目を見張るものがありました。個々の状況やキャラクターに応じてヨーガを享受していました。

仲間たちのヨーガに対する真摯な態度は、自分の実践しているヨーガは揺るがなく、間違いのないものであると確信しました。

自分のヨーガに自信を持って実践して、ヨーガの探求を続けていきたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.jpg)